个人概述

高睿,女,教授,国家课程思政教学名师及教学团队带头人、全国高校黄大年式教师团队核心成员,负责国家课程思政示范课、职业教育国家在线精品课程建设;主持教育部课程思政建设项目1项,省级、校级教研教改项目6项,省级、厅级和校级等自然科学研究项目8项;编写教材著作13部,发表SCI及期刊论文17篇,获授权实用新型专利4项;获评陕西省高校教学成果奖、陕西高等学校科学技术奖、陕西省五一巾帼标兵、陕西省岗位学雷锋标兵、陕西省课程育人能手、西安市优秀科技特派员等地市级以上荣誉及奖励10余项;指导学生荣获各级技能大赛获国家级、省级以上奖励累计10余项。

匠心铸魂,立德树人显担当

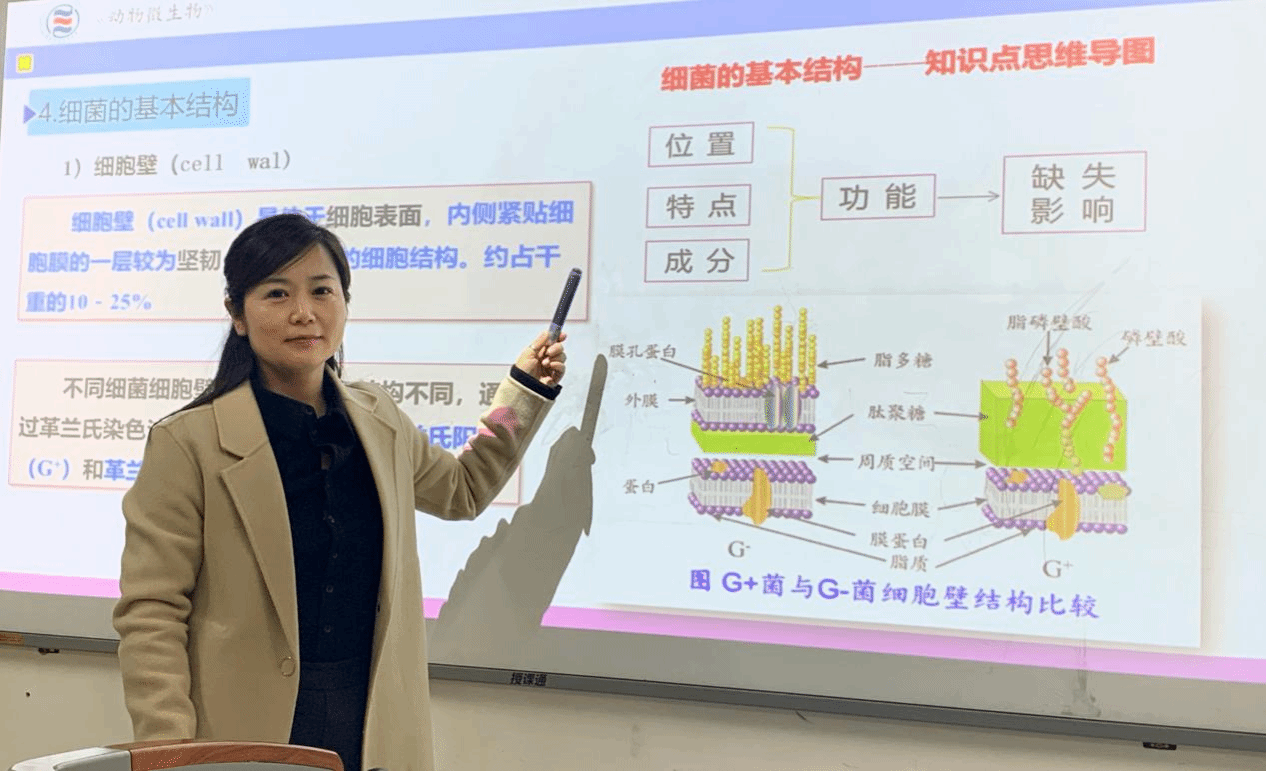

高睿老师入职以来,始终致力于“动物微生物”“动物药理”等多门专业课程教学工作。她深刻认识到,职业教育不仅要传授技能,更要塑造灵魂。“立德树人”是她坚守的教育根本任务,“以生为本、因材施教”是她践行的科学育人理念。在课堂教学中,高睿老师注重将思政教育融入专业课程,通过生动案例和互动讨论,引导学生树立正确的价值观和职业观。她精心设计每一堂课,力求让知识传授与价值引领同频共振,让课堂成为滋养学生心灵的沃土。在科研方面,她还积极投身科研反哺教学,将最新的科研成果转化为教学资源,丰富教学内容,激发学生的学习兴趣和创新思维。她带领学生参与科研项目,点燃学生对专业的热爱,让学生在实践中锻炼能力,培养科研精神,用科研力量助力学生成长成才。高睿老师坚持身体力行,以自身言行涵养学生的家国情怀与工匠精神。在实训基地,她手把手指导学生操作,强调“一针一剂关乎生命,一丝一毫体现匠心”;在社会服务活动中,她带领学生深入养殖场,感受“三农”需求,厚植爱农情怀。学生由衷感叹:“高老师的课堂既有专业深度又有人文温度,让我们真切体会到畜牧兽医工作者守护生命健康的崇高使命。”

教研相长,教学改革创佳绩

面对职业教育改革浪潮,高睿老师积极学习国家职业教育方针政策,将职业教育新理念、新方法融入课程建设与教学,勇于探索符合职教规律的教学新范式。针对传统职教中思政与专业“两张皮”、学生实践创新能力薄弱等痛点,她开创性构建了“课程思政教育全渗透,岗课赛证研创六融通”的课程教学模式,通过挖掘专业课程中“守正创新”“科技兴农”等思政元素,开发形成特色教学案例库;通过引入企业真实项目驱动教学,把养殖场防疫流程转化为实训任务;将兽医资格证考核要点拆解为课程模块;将职业技能标准、行业竞赛项目融入教学与考核;鼓励学生参与教师科研与社会服务项目。这种"学中思,思中做、做中创,创中赛"的改革,提高了学生的专业综合能力与创新思维,让学生在学习过程中实现了知识、技能与价值观的有机融合。通过这种创新教学模式,学生们不仅熟练掌握兽医专业技能,还具备了解决实际问题的能力,在职业技能大赛、创新创业等各类竞赛中荣获国家及省级以上奖励累计10余项,更培养了他们扎根基层、服务“三农”的职业情怀与社会责任感,为未来投身乡村振兴事业奠定了坚实基础。

高睿老师高度重视课程建设,积极投身于信息化、智能化教学手段在课程建设与教学改革中的创新应用实践。她主持建设的“动物微生物”课程,深度融合思政元素与现代信息技术,成功构建了智能化教学资源库。该课程先后被教育部认定为“国家课程思政示范课”和“职业教育国家在线精品课程”,其教学团队入选国家级课程思政教学团队。高睿老师主持省级、校级教改项目6项,参与3门省级精品课及课程思政示范课建设,带领团队获教学成果奖6项。其多项教学改革成果被40余所职业院校借鉴应用,为推动职业教育事业的高质量发展作出了重要贡献。

科技赋能,服务三农践初心

高睿老师坚信:“职业教育科研的生命力在于解决产业真问题。”她带领团队聚焦畜牧业绿色发展的关键技术瓶颈,坚持从生产一线中确立科研课题,将研究成果反馈于课堂教学,实现产学研深度融合。围绕“动物疫病检测与防控”这一难题,她积极开展了相关研究,主持参与了6项地厅级以上的科研项目。针对陕北地区羊传染性疾病多发的情况,她完成了“规模化羊场重要疫病生物安全防控体系建设”科研项目,深入疫区进行病原溯源与防控技术的研究;针对鸡场重大疫病,她带领学生前往渭南、宝鸡等规模化养殖场进行调研采样,推进病原的实验室诊断与防控应用工作。其科研项目“鸡心包积液-肝炎综合征流行病学调查与鉴别诊断试剂盒的研究与应用”因显著的应用价值,荣获陕西高等学校科学技术二等奖。

作为陕西省科技特派员,高睿老师将服务乡村振兴视为己任,常年深入养殖一线,扎实开展技术帮扶工作。她积极指导渭南市、西安市等相关部门与企业开展动物疫病检测实验室管理与运行、动物疫病防控等工作,累计培训技术人员1000余人次,凭借其突出的工作表现和卓越的贡献,荣获“西安市优秀科技特派员”“陕西省岗位学雷锋标兵”等称号。

从教25年,高睿老师以“择一事终一生”的执着深耕职业教育,以“敢闯敢拼”的劲头服务乡村振兴。面对未来,她初心如磐:“将继续扎根职教沃土,为培养更多‘下得去、留得住、用得上’的乡村振兴人才贡献力量!”